So schnell hatte sich die Anmeldeliste noch nie gefüllt. Das Thema "Häusliche Gewalt - wenn's zuhause gar nicht friedlich ist" interessiert offensichtlich viele Lernende aus den achten bis zehnten Klassen. Beim vierten "Leibniz-Talk" in der Leibnizschule sind am Freitag vor Ferienbeginn Nancy Hofmann und ihre Kollegin Karolina Karnatke zu Gast. Beide sind Expertinnen in Sachen Gewalt innerhalb naher, persönlicher Beziehungen. Hofmann leitet stellvertretend die Frankfurter Frauenhäuser für den Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e.V. Ihre Kollegin hilft Betroffenen in der Beratungsstelle im direkten Gespräch. Jedes Jahr suchen dort rund 1000 Betroffene Hilfe, berichten beide.

Um den Jugendlichen im Saal begreiflich zu machen, wie verbreitet gewalttätiges Verhalten in Familien ist, nennen sie eine weitere Zahl: "Im vergangenen Jahr ist 2060 Mal die Polizei wegen körperlicher Gewalt gerufen worden - das heißt, jedes Wochenende 20 bis 30 Fälle nur in Frankfurt", so Hofmann. "Und das sind laut Experten nur 25 Prozent der tatsächlichen Fälle."

Bei der ersten Schätzfrage an die interessiert zuhörenden Jugendlichen - "Wieviel Prozent davon sind Frauen?" - nennt die erste Schülerin:

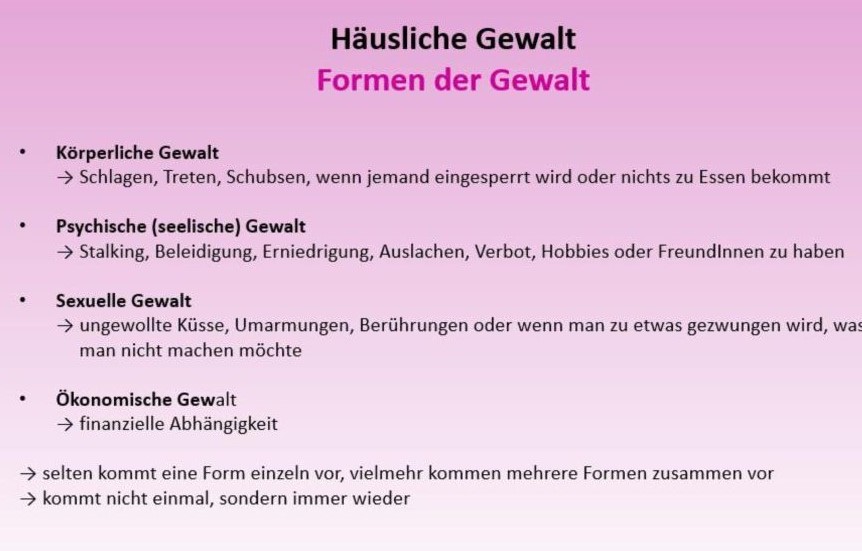

"80 Prozent". Sie trifft damit auf Anhieb ins Schwarze der traurigen Realität. Aber ab wann ist ein Verhalten in Beziehungen denn Gewalt? Dieser Frage spüren die Lernenden anhand eines Meinungsbarometers nach. Zehn von ihnen positionieren sich auf der Bühne auf einer Skala von Eins bis Zehn. Die Referentinnen geben Beispiele: Er kontrolliert ihr Handy - er zerstört ihr Handy - sie macht seine Freunde schlecht - er verbietet ihr, ohne ihn auszugehen. Die Lernenden bewegen sich auf der Skala je nach eigener Einschätzung. Eine rege Diskussion entsteht über folgendes Szenario: "Zwei Jugendliche, 15 und 17 Jahre alt, sind erst kurz zusammen. Sie möchte mit ihm schlafen, er will das nicht so schnell, sie bedrängt ihn und droht ihm, mit ihm Schluss zu machen, wenn er dazu nicht bereit ist. Ist das Gewalt? Sollte man eine solche Beziehung beenden?" Die Meinungen unter den Schülerinnen und Schülern reichen von "Ist doch in Ordnung, wenn man klärt,

welche Art der Beziehung man möchte, der andere kann dann ja gehen" bis zu "Damit darf man nicht drohen, jeder muss doch in seinem Tempo Nähe zulassen können."

Oder: Ist es Gewalt, wenn er nach jedem Streit mehrere Wochen lang nicht mit ihr redet und sie wie Luft behandelt? "Na ja, er braucht eben Zeit für sich" ist der Kommentar von einem Jungen. "Nein, das ist Gewalt. Denn es ist ja auch Gewalt, jemandem kein Essen zu geben - und wenn ich jemandem keine

Aufmerksamkeit und Liebe mehr gebe, führt das auch zu psychischen Problemen", wendet ein anderer Schüler ein. "Vor allem bei Kindern", ergänzt eine Schülerin. An den Reaktionen im Publikum, kurzen Gesprächen nach links und rechts, ist zu erkennen, dass die Fragen die Acht- bis Zehntklässler stark beschäftigen.

Aus Erfahrung wissen Hofmann und Karnatke, dass das mit dem "der andere kann dann ja gehen" in der Realität nicht so einfach ist. "Manche Frauen gehen, wenn ein Gewaltausbruch direkt am Anfang einer Beziehung geschieht", berichtet Karnatke. "Aber wenn sie schon länger in der Beziehung leben, sind viele nach den Schlägen hilflos, sie stehen unter Schock. Das Vertrauen ist zerstört, es sind kleine Kinder im Haus, die sie nicht so schnell hinausbringen können." Sie blieben und hofften auf Besserung. Häufig entwickelten sie aber Schlafstörungen, hätten Schmerzen und Angst. Kinder, die gewalttätige Szene miterleben müssten, hätten ungeheure Angst und spürten nicht selten körperliche Schmerzen, als hätten sie die Schläge abbekommen.

Die Expertinnen wissen: Was mit Eifersucht und Besitzanspruch an eine Partnerin - oder einen Partner - anfängt, wenn Erniedrigung und Beleidigung genauso "normal" sind wie ungewollte Küsse oder Berührungen, dann führt das früher oder später zu körperlicher Gewalt, inzwischen auch oft zu Stalking. "Häufig gibt es zwischendurch eine Phase der Reue oder der Entschuldi- gung", berichtet Nancy Hofmann.

"Dann sagen Frauen Beratungstermine wieder ab, nehmen ihre Anzeige zurück. Die Familie bestärkt sie darin, dem Mann noch eine Chance zu geben." Aber ihre traurige Erfahrung zeigt: "Die neue Gewalt wird kommen, die Abstände werden immer kürzer werden." Ein Schüler bringt es auf den Punkt: "Von außen sagt sich das doch leicht, ich mache Schluss. Aber ich liebe die Person ja auch, ich habe Hoffnung, dass es wieder gut wird, dann bleibe ich vermutlich doch."

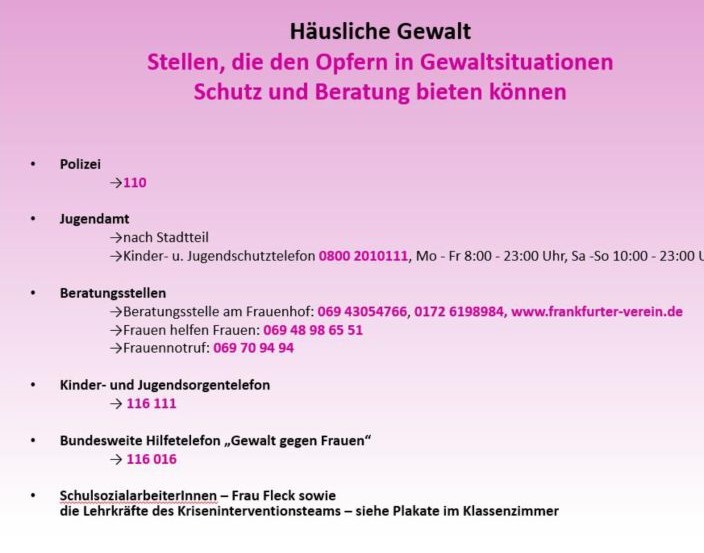

Auch wenn sich die Beraterinnen aus Rücksicht auf das junge Alter ihrer Zuhörer mit drastischen Beispielen sehr zurückhalten, fragt man sich: Was motiviert sie, sich in ihrer Arbeit täglich diesem Leid zu stellen? "Wenn ich einer Frau oder den Kindern einen Ausweg aus dieser Spirale von Gewalt und Verzweiflung zeigen kann, wenn sie sich ein eigenes Leben in Freiheit und Sicherheit aufbauen kann, dann ist das ein sehr schönes Gefühl", sagt Karolina Karnatke nach kurzem Überlegen. Auf die Frage aus dem Publikum, ob sie beide Männer nicht hassen würden, lächelt sie und sagt: "Wir leben beide glücklich mit unseren Männern, ich habe auch Kinder." Aber sie wollen allen Mut machen, sich Hilfe zu suchen, wenn Gewalt ein ständiges Mitglied der Familie ist und diese zerstört. "Nicht das Opfer ist schuld, sondern der Täter", betont Nancy Hofmann.